Table des matières

ToggleL'apparition plastique par la sculpture du Xe siècle

Au Xe siècle, une nouvelle façon de concevoir l’expression émerge en Occident et transforme la notion de représentation en même temps que « la conception plastique ».

Ce mouvement, une «révolution» marque une rupture avec les traditions byzantines, et se manifeste principalement dans la représentation de « la Vierge à l’enfant ».

La statue se réinvente face à l’icone byzantine

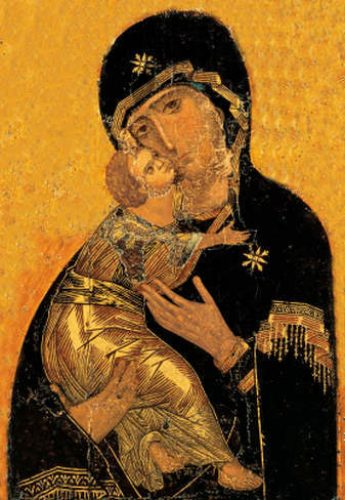

Alors que l’icône byzantine privilégie des images figées et symboliques sur des supports plats, la sculpture occidentale du Xe siècle réinvente la Vierge dans des formes « plastiques », tridimensionnelles, annonçant une nouvelle ère artistique.

L’icône comme point de départ

L’ icône, « byzantine », aux traits hiératiques, couleurs riches et postures frontales, a dominé la représentation de la Vierge au début du Moyen Âge dans une partie Est de l’Europe.

L’image qui visait à transmettre une transcendance divine et immuable développe un trait qui ne cherche pas la dimension plastique.

Le jeu d’échecs se plaît dans la 2D

La sculpture offre une conception plus complète que celle en deux dimensions, qui enferme le regard dans une seule surface plate.

Cette conception entre 2D se retrouve de manière frappante dans le jeu d’échecs : figures symboliques tracées sur un damier plat.

Sur l’échiquier, le joueur navigue dans un plan, chaque coup est calculé sur cet espace bidimensionnel ; la complexité réside dans la la capacité à anticiper les mouvements sur un plan horizontal.

La révolution est l'émancipation de l’icône trop austère

Une réinvention plastique par la Vierge à l'enfant

La Vierge est plus qu’un symbole, elle incarne une mère aimante et protectrice : les expressions faciales, autrefois abstraites, se chargent dans la sculpture d’émotions et de tendresse.

- Une Nouvelle dynamique corporelle

Les postures sont moins figées : la Vierge est représentée assise, portant l’Enfant, ou dans des positions plus interactives.

Les drapés stylisés, tout en restant simples, suggèrent les formes corporelles et renforcent le réalisme.

- Une symbolique évolutive

Bien que la dimension sacrée demeure, elle est complétée par une approche plus intime, permettant aux fidèles de s’identifier à la figure mariale.

Cette évolution traduit l’essor de la dévotion mariale en Occident.

Les clés du changement et rupture avec l'icône

Le passage de l’image à la sculpture

Contrairement aux icônes byzantines bidimensionnelles, la révolution plastique privilégie des œuvres en trois dimensions : Les statues permettent une interaction plus physique et émotionnelle, renforçant leur rôle dans la liturgie.

Influences carolingiennes et ottoniennes

Ces courants artistiques favorisent le renouveau de l’art figuratif, en s’appuyant sur des traditions antiques tout en innovant.

Le sculpteur a la hantise des trois dimensions

La distance avec l’icône se traduit par une développement de la forme dans l’espace.

Un style moins codifié

Alors que les icônes byzantines obéissent à des règles strictes, la sculpture occidentale explore peu à peu une plus grande liberté artistique, donnant naissance à des œuvres abondantes, uniques et variées.

La 2D s'insurge contre la 3D

Exemples de Vierges réinventées

- Les Vierges en Majesté

Elles conservent une certaine frontalité héritée des icônes mais intègrent des détails humanisés, comme des interactions entre la mère et l’Enfant.

- Les Vierges en Bois Polychrome

Issues des régions d’Europe du Nord, ces œuvres présentent une délicatesse dans le traitement des expressions et des drapés.

Un héritage durable dans l’Art roman

La réinvention de la Vierge au Xe siècle influence directement les œuvres de l’art roman. Les innovations plastiques introduites permettent une richesse expressive qui s’épanouira pleinement aux XIe et XIIe siècles, notamment dans les tympans des églises et les statues en pierre ou en bois.

Conclusion

L’apparition plastique tridimensionnelle du Xe siècle redéfinit la représentation en rompant avec les conventions figées de l’icône orientale.

En humanisant la Vierge et en favorisant des représentations plus dynamiques, tridimensionnelles, elle ouvre profondément et définitivement la voie à une nouvelle ère artistique, une conception plus réelle.